把匠人精神用在“刀刃”上

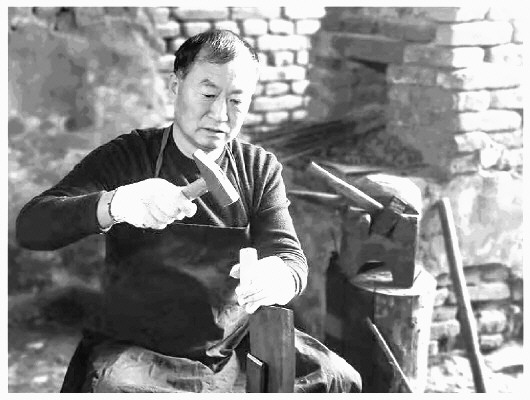

——访邵氏菜刀第十代传人邵泽忠

今日高密

作者:

新闻 时间:2025年02月20日 来源:今日高密

“高密菜刀数夏庄,夏庄菜刀看邵家。”高密市夏庄镇十里堡村的邵家菜刀起源于清代乾隆年间,新中国成立后,邵氏族人先后在高密剪刀社、高密五金厂从事刀具制作工作。改革开放后,邵氏族人返乡创业,传承、创新邵家菜刀制作工艺。其中,邵氏菜刀第十代传人、高密市常发刀具厂创始人邵泽忠注册了“邵铁匠”商标,“邵铁匠”牌菜刀被认定为潍坊老字号、山东老字号。

近日,邵泽忠接受记者采访,讲述“邵铁匠”菜刀四百多年的发展历史,探寻高密菜刀工艺传承之路。

“我们家族制作刀具最早可追溯到明朝洪武年间。清朝时期,邵氏族人迁居到高密夏庄,以铁业谋生,后代大多继承祖业,加工刀具在当地小有名气。第十二世族人邵福隆,是清末民初制作高密菜刀的一代名匠,人送绰号‘刀子邵’。”邵泽忠自豪地介绍道,“他所打制的每一把菜刀都印有‘邵福隆’的字样。据说,当年他带着打好的刀具牵着驴到胶州赶集,过河时因驴受惊,刀具落入河中。邵家刀刀体轻薄,掉入水中并未沉底,而是顺流而下,后被下游村民捡到。因刀上都刻有‘邵福隆’三字,刀具很快被送回,并成为当地人热议的话题,‘快马轻刀’的美名由此传播开来。”

“世上有三苦,打铁、撑船、磨豆腐。”邵泽忠回忆道,刚开始跟随父亲邵秀清练习打刀时,常常累得腰酸胳膊疼,浑身湿透、满脸黑灰,也曾想过偷懒。当看到父亲努力改进油水淬火技术,不断提高刀刃一次成型率,打出的菜刀赢得了街坊邻居的一致好评后,他决心要将邵家的菜刀技艺传承下去,便咬牙将打刀的苦日子坚持了下来。“那时打刀的就4个人,一天干9个小时,才能打出24把菜刀,完全是拼体力干出来的,不容易。”

当代人们对菜刀的需求,不光要好用、耐用,还逐渐变得多元化,美观实用要兼具。因时而变,在传承中创新,是邵泽忠交给时代和市场的答卷。“这些年,我们一直在改良和扩大产量,产品已经从当初单一的黑菜刀,发展为当前的白菜刀,即由铬钢制作,俗称不锈钢刀。有厨房用的直角大刀、圆角大刀、切骨刀等系列刀具,也有日常切水果用的大刀、小刀、直把刀,还有专门设计的女士刀,兼顾斩骨、切肉的切剁刀等,深受消费者喜爱。”邵泽忠说道。

创新的是产品,不变的是诚信。邵泽忠秉持诚信为本的核心发展理念,将产品质量作为企业发展的根基,从原材料采购到生产制造的每一个环节都严格把控,确保产品始终保持高标准和高质量,让老用户和新顾客都能用得放心、满意,良好口碑和市场占有率的逐年攀升就是最好的证明。

刀刃是一把刀的精髓,也是刀的核心竞争力,无论是锻打的黑铁夹钢刀,还是现代化流水线生产的白钢刀,邵家菜刀有一道工序始终坚持人工完成,邵家人称为“快口”或“作刃”。为保持菜刀锋利耐用,邵家人用不同密度的砂布,由粗及细对刀刃进行打磨,最后用麻轮把刀刃打磨到极致。一把刀的刀刃打磨完成需要近10道工序,全部由人工完成。匠心不改、诚信至上,这是邵家菜刀的灵魂。

“老一辈都是在做黑菜刀,样子虽然不好看,但是经济实惠、轻便耐用,仍然有市场需求。前年厂房改造,我们在新车间专门留了一大块空间,把生产黑菜刀的制造设备,像炉子、风箱、砧子、磨石等东西都放在那里,打造成一个非遗研学点,希望通过这种方式,让更多人了解它、记住它、喜欢它。”邵泽忠说道。

对于高密菜刀工艺未来的发展,邵泽忠充满信心:“我的想法很简单,400多年的老技艺不能丢,需要邵家人祖祖辈辈传承下去,不光让咱老百姓用上好刀,还要让高密菜刀的品牌享誉海内外,让全世界都能领略到它的魅力。”

转自2025年1月26日《潍坊日报》3版